法國真的是上帝賞飯吃,有了阿爾卑斯山還不夠,還有浪漫得不像話的地中海。法國人也很爭氣,創造了一個巴黎還不夠,又打造了里昂、馬賽、尼斯等眾多氣質迥異的城市。

驕傲的巴黎人可能會認為:除了巴黎,其他地方都不足以代表法國。但是在尼斯生活過的人大概持有不同的想法。

1

旅行時,第一眼印象往往決定了我未來對一座城市的認知。

初到尼斯時,我剛結束冰島的旅程——外星球般的地貌固然具有無可比擬的吸引力,可是這並不足以對抗枯燥乏味的日常,連續一週被陰冷潮溼的氛圍籠罩,始終無法預測和估量的天氣讓人疲憊不已。我直覺如果在冰島繼續待下去,肯定會走向抑鬱。

於是趕緊搜尋地中海邊的城市,尼斯映入眼簾。

離開冰島那天,恰逢機場附近一座活火山噴發,火山口似有零星火光濺出,本地人對此早已習慣,一切有條不紊地進行著。而我也如那亟待噴涌的岩漿一樣,迫不及待地向南法奔去,迎接陽光的洗禮。

當飛機飛離冰島,浩瀚的大西洋很快佔領了舷窗的視野,黑黢黢的海水在萬米之下翻涌著,那樣深不可測,只看一眼也讓人膽顫心驚。

我長舒了一口氣,對尼斯的期待無形中又多了幾分。

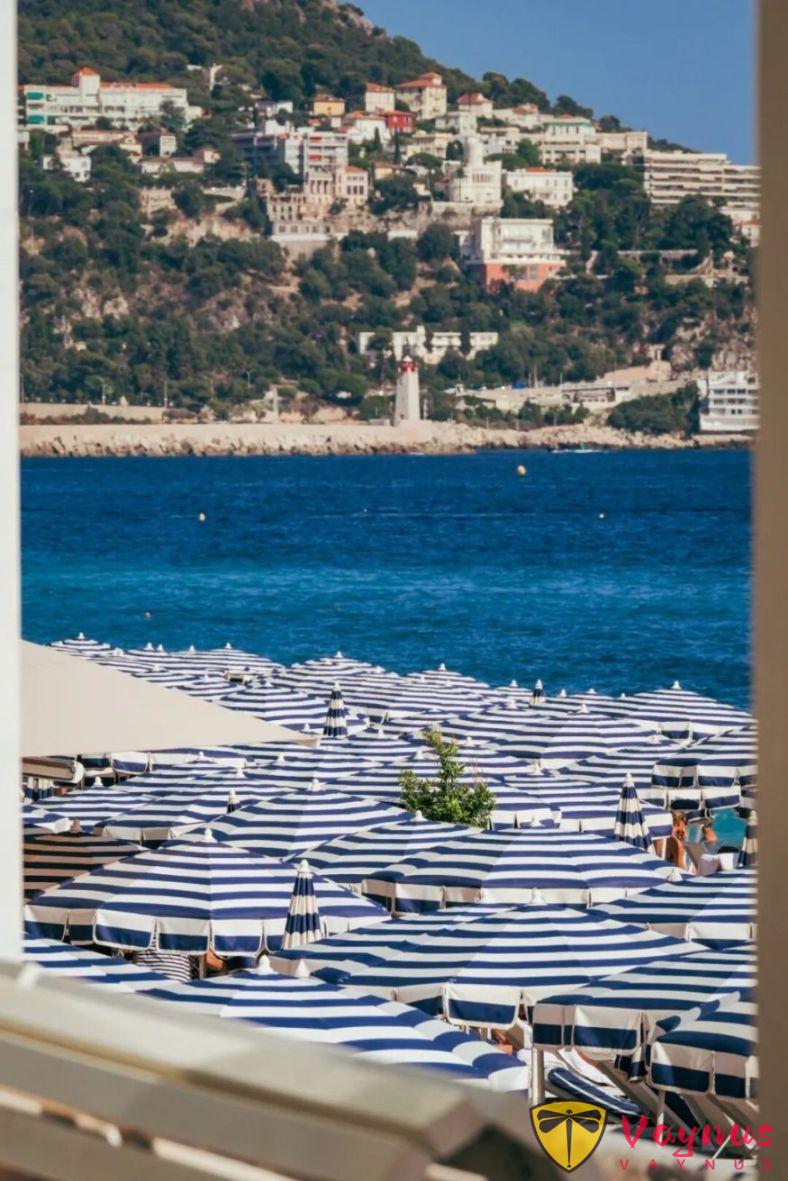

廣播裡說即將開始下降時,飛機已經在地中海上空盤旋了許久。澄澈的一望無際的藍天下,蜿蜒的海灣邊,尼斯的海岸線一點一點顯現——蒼翠欲滴的山林,整齊劃一的藍白遮陽傘,波光粼粼的地中海……我感覺整個世界都被重新點亮了。

所以,怎麼可能不愛上尼斯?

2

世界上有成千上萬個城市,有的毫無來由地厭惡,你可能一生都不會想去;有的你非常喜歡,但因各種原因去不了;有的原本很喜歡,但看過之後大失所望;有的則是越看越喜歡。尼斯就是這樣一座城市。

我在山裏長大,因為兩次意外,在湍急河流裡求生的經歷過早地澆熄了我學習游泳的熱情,並因恐懼放棄了很多很想嘗試的海上活動。但是我又很喜歡看海,幾番權衡下,只能選擇近海的城市——進可攻,退可守。

尼斯的位置恰到好處。阿爾卑斯山餘脈山麓將觸角延伸至地中海邊,終年蔚藍的海水,透過作家斯蒂芬·利埃雅爾的小說《La Côte d'azur》廣宣於法國,於是便有了“蔚藍海岸”的美名。

尼斯是蔚藍海岸最大的城市,也是歐洲境內最富名氣的海濱度假勝地之一。尼斯沿海奢華酒店眾多,價格也相當驚人,尤其是盛夏旺季。乾癟的腰包告訴我住得離海遠一點不是什麼壞事,所以我地圖上隨意找了一家民宿。

民宿的位置在城區近山的位置,六層高的新古典主義建築,鵝黃色的對稱立面,像是某座宮殿的偏殿。事實上,尼斯大半的居民樓都是這種風格。

比起單一色調的土黃色的巴黎建築,我更喜歡斑斕的尼斯風格,讓人一看就心情大好。我猜許多生活在陰沉天氣中的巴黎人也更喜歡尼斯,只是無奈選擇在巴黎生活。因為尼斯早期大部分建築的主人都來自北方有名望的貴族和富裕家庭。

說來好玩,他們之所以如此大興土木,爭建各種私人住宅,主要目的是爲了過冬。因為高聳的阿爾卑斯山隔絕了北方的冷空氣,即使在冬天,蔚藍海岸也是上帝的寵兒,溫暖乾爽。

毛姆在小說《刀鋒》中,曾借主角艾略特之口預言:“料定蔚藍海岸將成為達官貴人、名流雅士的度假勝地”。其實作家寫書的時候,蔚藍海岸早已經廣受上流社會歡迎。此後不過是文人雅士不吝筆墨的加成,達官貴人不厭其煩的裝飾。

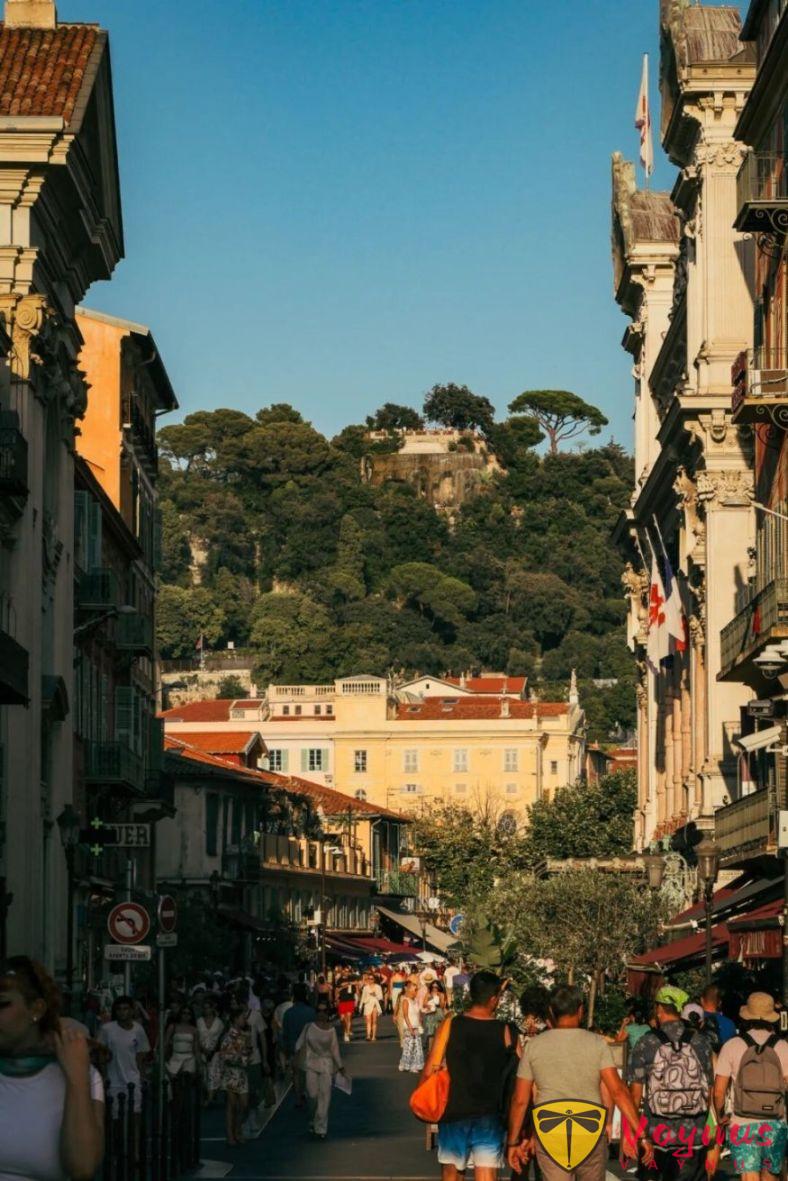

於是,我們在尼斯所能看到的大多是資本主義早期發展凝結出來的產物:半山盡是華麗精緻的別墅、比英式花園要複雜得多的法式花園、隨處可見各式各樣的復古老爺車、穿著亞麻襯衫戴著寬大帽簷的人群——像劇院裏還沒出戲的演員,透著一股讓人迷醉的美感。

法蘭西這一篇華麗的樂章由巴黎開場,以尼斯結尾。某種程度上,這座城市本身折射出更多本土法國人生活的態度。

優雅、熱烈、平和、疏懶、清朗……幾乎全年熾烈的陽光將這些複雜的情調注入尼斯,所以馬蒂斯、塞尚、畢加索等挑剔的藝術家們都曾來到這片光與海的世界生活。

3

精緻之外,尼斯也有不一樣的地方。

比如完全義大利式的尼斯老城裏,狹窄曲折的街巷裏擠滿了餐廳與小酒館。每天傍晚,天南地北的遊客相繼匯聚在這裏推杯換盞,海風趁著夜色溜進,料理鼠王們也樂得大快朵頤,各個長得肥頭大耳,大搖大擺地穿街走巷,彷彿他們纔是這裏的主宰。上一次看到這樣的景象,還是在普吉島的芭東海灘夜市裏。

果然,濱海的地方不僅養人,也養萬物。

說點吃得下飯的。

我直覺自己未來一定會在某座海濱城市了此餘生,後來在中東生活,覺得有個湖、有條河、甚至有汪清泉就很不錯。降低標準的原因無它,不想妄動貪念而已。

尼斯機場建在海邊,起飛降落的時候能看到植滿棕櫚樹的濱海英國大道,以及在海灘上或躺或立的密密麻麻的遊客。而在岸上的遊客,每次抬頭都能看見忙碌的航班。

英國大道近沙灘的地方,設有很多風格簡潔,格調優雅的金屬框架單人椅,這種椅子由最早由設計師 Charles Tordo在上世紀50年代設計,如今已是尼斯必看的一道城市風景線。

椅身刷著與地中海呼應的經典蔚藍色,晨間和傍晚,本地人和遊客健身、散步時,都會坐在這裏,面向無邊空曠的海水,讀書、聊天,看海……

堤岸邊,或黃或藍的陽傘撐開一片天空,陰影覆在潔白的鵝卵石上。

尼斯海濱不是細軟的沙灘,而是堅硬的鵝卵石。很多人隨意鋪一條毯子就躺上去曬日光浴,一曬大半天。我不得不疑心他們的身體構造與我不同,因為我僅僅是光腳踩在上面,都有種被指壓板虐待的感覺。所以每次去英國大道,我都只在岸上散步,偶爾坐下來發呆。

很奇怪,英國大道是尼斯遊客最多的地方,但我幾次去都不覺得嘈雜,自然而然就沉浸到大海的伴奏裡去。

每天,地中海的海水都會隨著光影變幻光澤,山海相接處是明亮透明的淺藍、遠一點的海水則從輕盈迅速過渡到深藍。

日本詩人寺山修司有很多詩寫大海,其中一首說他將大海盛進一個小小的燒瓶帶回家。然而,當他回到家時,那片海已變成了普通的水。

我也曾經想過收集不同沙漠的沙,不同海域的水帶回家去做個紀念。後來又想,再美好的事物最終都只能暫存到記憶裡,並被生命的經歷不斷渲染,所以便及時掐斷了念想。好在海是沒有終點的,如寺山修司所言:人生在什麼時候會結束,海是不會結束的。

無論什麼時候,無論身處何處,無論心情狀態,都可以去看看大海。看它的來處,看它的歸途,感受它的洶涌澎湃,享受它的寧靜致遠。

海,就在那裏。