法国真的是上帝赏饭吃,有了阿尔卑斯山还不够,还有浪漫得不像话的地中海。法国人也很争气,创造了一个巴黎还不够,又打造了里昂、马赛、尼斯等众多气质迥异的城市。

骄傲的巴黎人可能会认为:除了巴黎,其他地方都不足以代表法国。但是在尼斯生活过的人大概持有不同的想法。

1

旅行时,第一眼印象往往决定了我未来对一座城市的认知。

初到尼斯时,我刚结束冰岛的旅程——外星球般的地貌固然具有无可比拟的吸引力,可是这并不足以对抗枯燥乏味的日常,连续一周被阴冷潮湿的氛围笼罩,始终无法预测和估量的天气让人疲惫不已。我直觉如果在冰岛继续待下去,肯定会走向抑郁。

于是赶紧搜索地中海边的城市,尼斯映入眼帘。

离开冰岛那天,恰逢机场附近一座活火山喷发,火山口似有零星火光溅出,本地人对此早已习惯,一切有条不紊地进行着。而我也如那亟待喷涌的岩浆一样,迫不及待地向南法奔去,迎接阳光的洗礼。

当飞机飞离冰岛,浩瀚的大西洋很快占领了舷窗的视野,黑黢黢的海水在万米之下翻涌着,那样深不可测,只看一眼也让人胆颤心惊。

我长舒了一口气,对尼斯的期待无形中又多了几分。

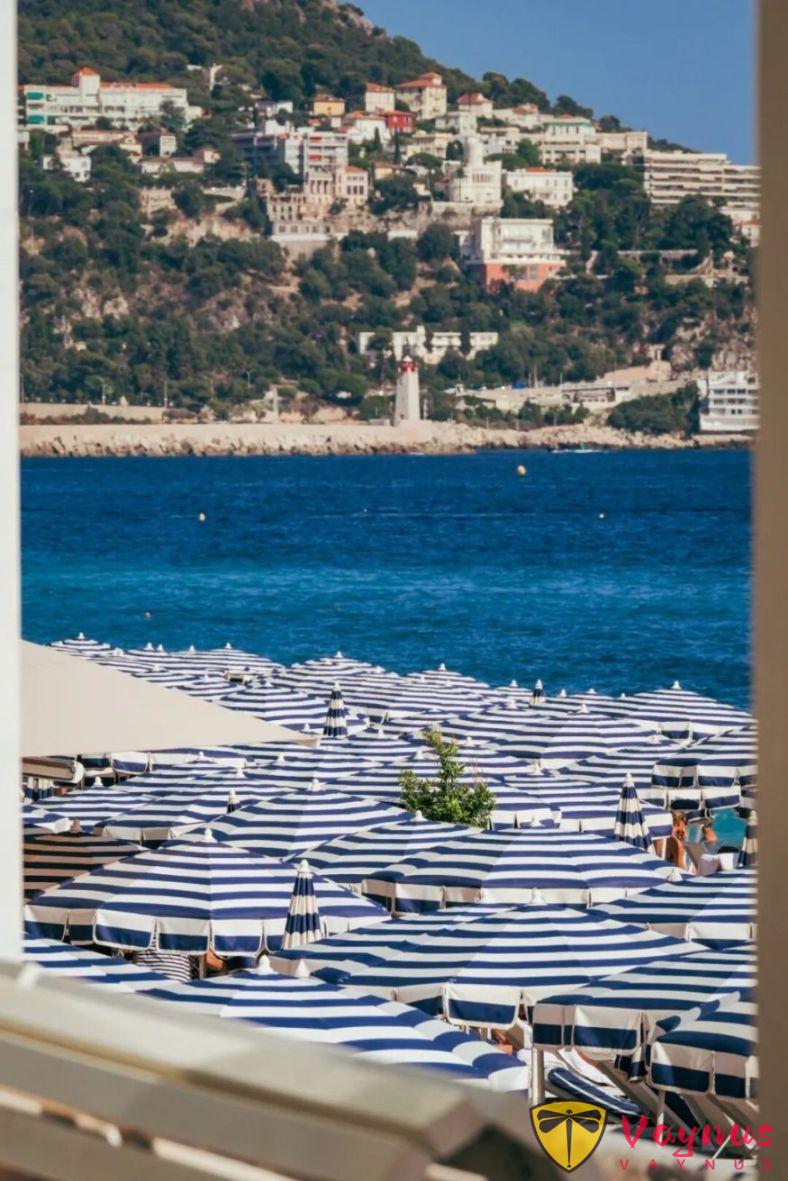

广播里说即将开始下降时,飞机已经在地中海上空盘旋了许久。澄澈的一望无际的蓝天下,蜿蜒的海湾边,尼斯的海岸线一点一点显现——苍翠欲滴的山林,整齐划一的蓝白遮阳伞,波光粼粼的地中海……我感觉整个世界都被重新点亮了。

所以,怎么可能不爱上尼斯?

2

世界上有成千上万个城市,有的毫无来由地厌恶,你可能一生都不会想去;有的你非常喜欢,但因各种原因去不了;有的原本很喜欢,但看过之后大失所望;有的则是越看越喜欢。尼斯就是这样一座城市。

我在山里长大,因为两次意外,在湍急河流里求生的经历过早地浇熄了我学习游泳的热情,并因恐惧放弃了很多很想尝试的海上活动。但是我又很喜欢看海,几番权衡下,只能选择近海的城市——进可攻,退可守。

尼斯的位置恰到好处。阿尔卑斯山余脉山麓将触角延伸至地中海边,终年蔚蓝的海水,通过作家斯蒂芬·利埃雅尔的小说《La Côte d'azur》广宣于法国,于是便有了“蔚蓝海岸”的美名。

尼斯是蔚蓝海岸最大的城市,也是欧洲境内最富名气的海滨度假胜地之一。尼斯沿海奢华酒店众多,价格也相当惊人,尤其是盛夏旺季。干瘪的腰包告诉我住得离海远一点不是什么坏事,所以我地图上随意找了一家民宿。

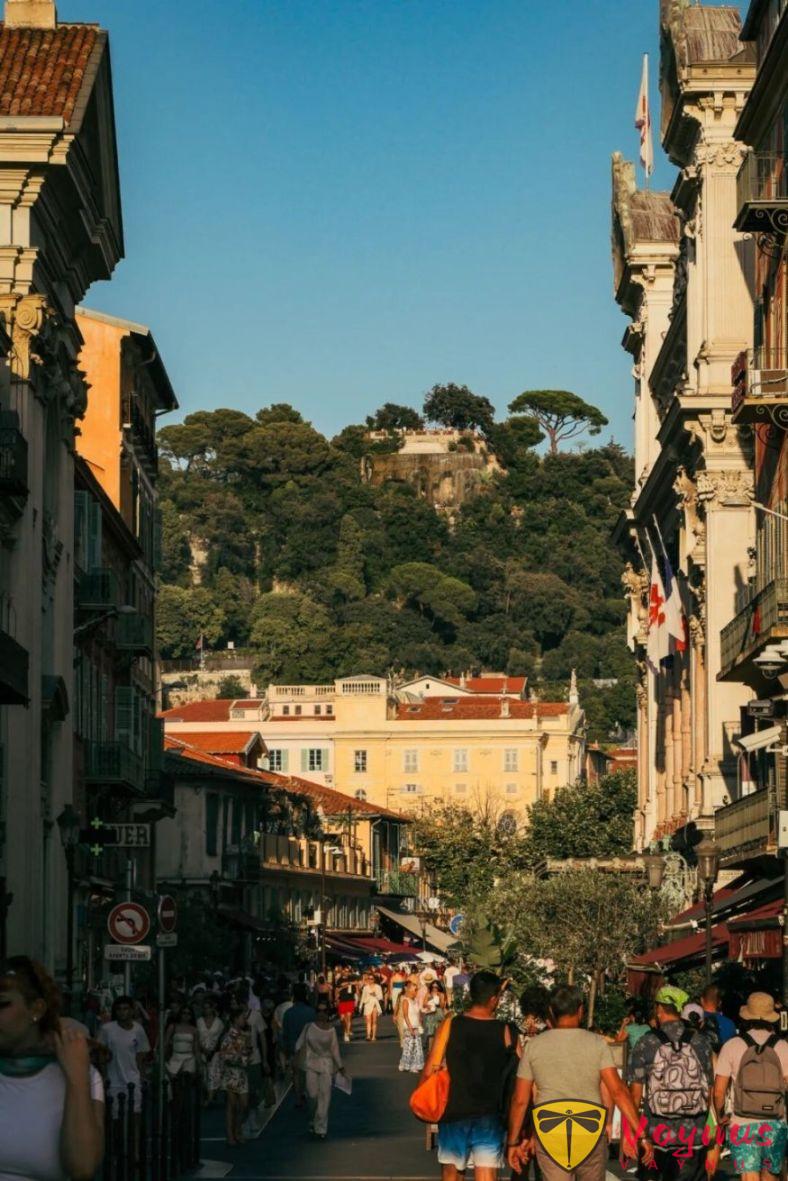

民宿的位置在城区近山的位置,六层高的新古典主义建筑,鹅黄色的对称立面,像是某座宫殿的偏殿。事实上,尼斯大半的居民楼都是这种风格。

比起单一色调的土黄色的巴黎建筑,我更喜欢斑斓的尼斯风格,让人一看就心情大好。我猜许多生活在阴沉天气中的巴黎人也更喜欢尼斯,只是无奈选择在巴黎生活。因为尼斯早期大部分建筑的主人都来自北方有名望的贵族和富裕家庭。

说来好玩,他们之所以如此大兴土木,争建各种私人住宅,主要目的是为了过冬。因为高耸的阿尔卑斯山隔绝了北方的冷空气,即使在冬天,蔚蓝海岸也是上帝的宠儿,温暖干爽。

毛姆在小说《刀锋》中,曾借主角艾略特之口预言:“料定蔚蓝海岸将成为达官贵人、名流雅士的度假胜地”。其实作家写书的时候,蔚蓝海岸早已经广受上流社会欢迎。此后不过是文人雅士不吝笔墨的加成,达官贵人不厌其烦的装饰。

于是,我们在尼斯所能看到的大多是资本主义早期发展凝结出来的产物:半山尽是华丽精致的别墅、比英式花园要复杂得多的法式花园、随处可见各式各样的复古老爷车、穿着亚麻衬衫戴着宽大帽檐的人群——像剧院里还没出戏的演员,透着一股让人迷醉的美感。

法兰西这一篇华丽的乐章由巴黎开场,以尼斯结尾。某种程度上,这座城市本身折射出更多本土法国人生活的态度。

优雅、热烈、平和、疏懒、清朗……几乎全年炽烈的阳光将这些复杂的情调注入尼斯,所以马蒂斯、塞尚、毕加索等挑剔的艺术家们都曾来到这片光与海的世界生活。

3

精致之外,尼斯也有不一样的地方。

比如完全意大利式的尼斯老城里,狭窄曲折的街巷里挤满了餐厅与小酒馆。每天傍晚,天南地北的游客相继汇聚在这里推杯换盏,海风趁着夜色溜进,料理鼠王们也乐得大快朵颐,各个长得肥头大耳,大摇大摆地穿街走巷,仿佛他们才是这里的主宰。上一次看到这样的景象,还是在普吉岛的芭东海滩夜市里。

果然,滨海的地方不仅养人,也养万物。

说点吃得下饭的。

我直觉自己未来一定会在某座海滨城市了此余生,后来在中东生活,觉得有个湖、有条河、甚至有汪清泉就很不错。降低标准的原因无它,不想妄动贪念而已。

尼斯机场建在海边,起飞降落的时候能看到植满棕榈树的滨海英国大道,以及在海滩上或躺或立的密密麻麻的游客。而在岸上的游客,每次抬头都能看见忙碌的航班。

英国大道近沙滩的地方,设有很多风格简洁,格调优雅的金属框架单人椅,这种椅子由最早由设计师 Charles Tordo在上世纪50年代设计,如今已是尼斯必看的一道城市风景线。

椅身刷着与地中海呼应的经典蔚蓝色,晨间和傍晚,本地人和游客健身、散步时,都会坐在这里,面向无边空旷的海水,读书、聊天,看海……

堤岸边,或黄或蓝的阳伞撑开一片天空,阴影覆在洁白的鹅卵石上。

尼斯海滨不是细软的沙滩,而是坚硬的鹅卵石。很多人随意铺一条毯子就躺上去晒日光浴,一晒大半天。我不得不疑心他们的身体构造与我不同,因为我仅仅是光脚踩在上面,都有种被指压板虐待的感觉。所以每次去英国大道,我都只在岸上散步,偶尔坐下来发呆。

很奇怪,英国大道是尼斯游客最多的地方,但我几次去都不觉得嘈杂,自然而然就沉浸到大海的伴奏里去。

每天,地中海的海水都会随着光影变幻光泽,山海相接处是明亮透明的浅蓝、远一点的海水则从轻盈迅速过渡到深蓝。

日本诗人寺山修司有很多诗写大海,其中一首说他将大海盛进一个小小的烧瓶带回家。然而,当他回到家时,那片海已变成了普通的水。

我也曾经想过收集不同沙漠的沙,不同海域的水带回家去做个纪念。后来又想,再美好的事物最终都只能暂存到记忆里,并被生命的经历不断渲染,所以便及时掐断了念想。好在海是没有终点的,如寺山修司所言:人生在什么时候会结束,海是不会结束的。

无论什么时候,无论身处何处,无论心情状态,都可以去看看大海。看它的来处,看它的归途,感受它的汹涌澎湃,享受它的宁静致远。

海,就在那里。