2020年上映的俄羅斯恐怖片《無眠美人》以一場持續10天的睡眠剝奪實驗為核心,將觀眾拖入密室驚悚的恐怖深淵。

導演帕維爾·赫瓦萊夫攜手編劇亞歷山德拉·赫瓦萊娃,透過波琳娜·達維多娃飾演的米拉,構建了一個關於人性異化與精神控制的暗黑寓言,在83分鐘的時長裡,每一幀都浸透著生理與心理的雙重壓迫感。

影片開篇即以“24小時無間斷監視”的設定奠定恐怖基調,米拉在回家途中被神秘組織“娛樂”綁架,囚禁於老車庫改造的密室中,綁架者則透過擴音器下達規則:禁止睡眠,而且必須完成一系列古怪任務。

從第一天被迫觀看VR恐怖影片,到第三天被迫參與“殺人遊戲”,若拒絕回答“是否願意殺父救六人”的道德困境,則遭高壓水槍衝擊,再到第五天被電擊後封入鐵箱,與嗜血老鼠共處半小時,米拉逐漸陷入意識模糊狀態。

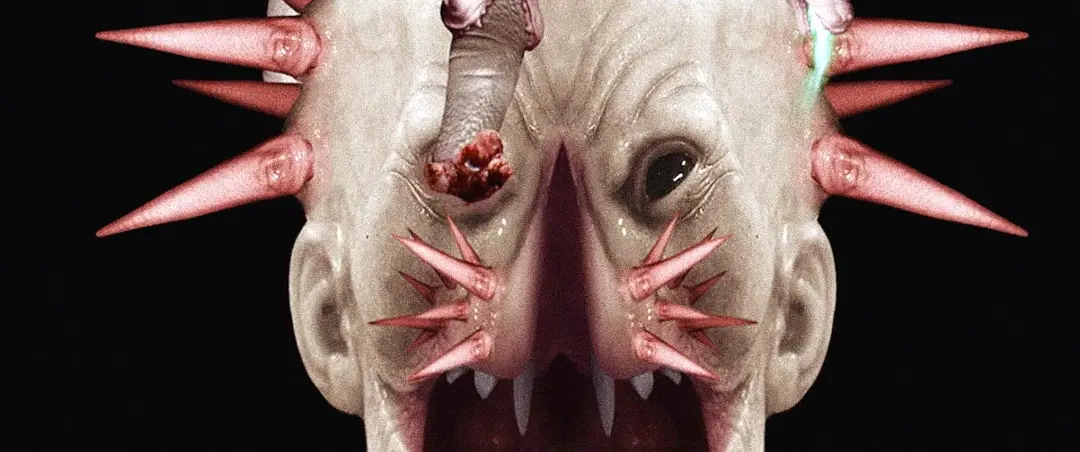

影片最令人窒息的場景出現在第六天,米拉在幻覺中看到高壓鍋燉人頭、生食人手的詭異畫面,隨後被綁上手術檯進行大腦改造。實驗者透過藥物與電擊強行刺激其求生本能,最終導致她產生面部識別障礙,米拉被釋放後,回到家卻將父親視為怪物並殘忍殺害。

影片中的各種場景透過第一視角鏡頭與檔案式剪輯,將睡眠剝奪的生理崩潰與精神錯亂具象化。此外,“水蛭池”場景中活體吸血、肢體鋸齒切割等畫面,以密恐級視覺衝擊強化了影片的邪典氣質。

影片透過“暗網直播”的設定,暗喻了現代社會對暴力娛樂的病態消費,在密室中的每一次掙扎都被實時轉播,觀眾在彈幕中狂歡,形成“看客心理”的集體隱喻。

而實驗的終極目的,透過熟人殺人實現政治暗殺,則揭露了權力操控的陰暗面,導演透過VR動畫片段、三角形祭壇符號等視覺符號,將精神控制實驗與邪教儀式勾連,賦予影片超現實主義色彩。

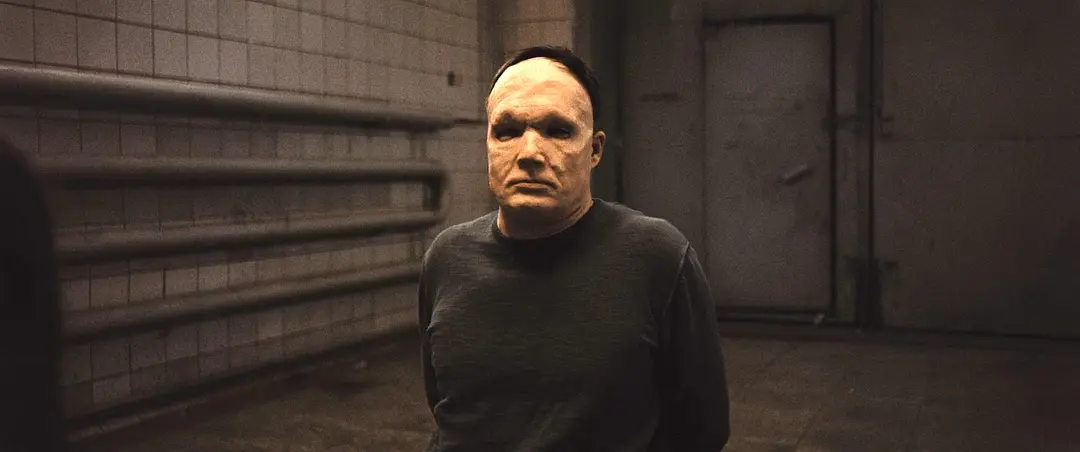

儘管影片被觀眾聯想到《人皮客棧 / 殺人慾室(港) / 恐怖旅舍(臺)》《電鋸驚魂 / 恐懼斗室(港) / 奪魂鋸(臺)》等經典,但評價呈現兩極分化,部分觀眾盛讚其“生理恐怖的真實感”與“精神汙染的視覺衝擊”,認為睡眠剝奪的妝容設計雖未達預期,但VR恐怖片段與老鼠生存遊戲已足夠震撼。

《無眠美人》以極端情境下的生存實驗,完成了對人性、權力與暴力的三重解構,它不僅是一部以“睡眠剝奪”為噱頭的恐怖片,更是一則關於現代社會異化的寓言。

當科技與娛樂合謀,將個體推向精神崩潰的邊緣,誰纔是真正的“無眠美人”?最終以米拉被送入精神病院、新實驗物件登場收尾,留下開放式結局,讓觀眾在毛骨悚然中反思,在暗網直播的時代,我們是否都已成為“娛樂”的囚徒。