深夜的電視螢幕閃爍著藍光,像一個遲遲關不掉的夢。

茶几上的咖啡涼透了,杯口浮著一圈唇印。

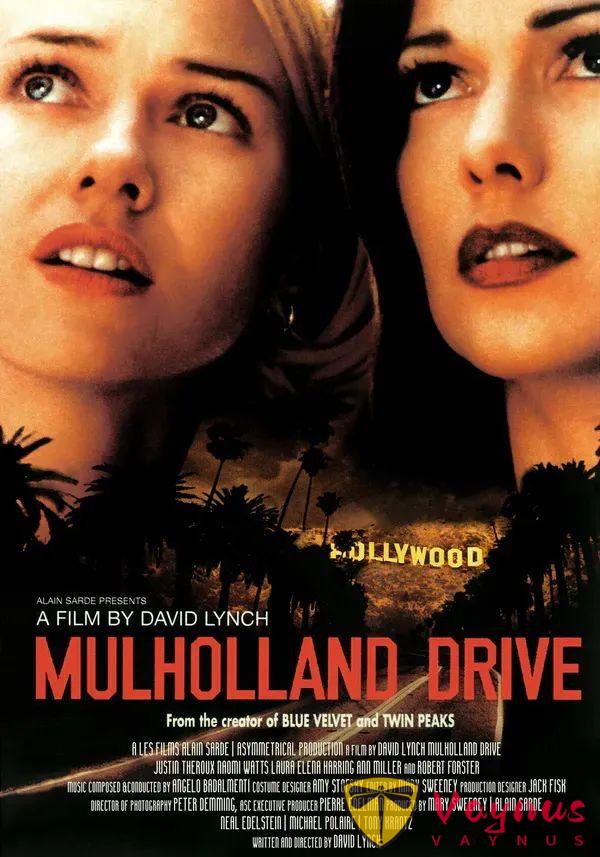

我第一次看《穆赫蘭道》,就是在這樣的夜晚,睏意與迷惑交錯。

直到片尾黑屏,我也沒能走出那條蜿蜒曲折的山路。

那是洛杉磯的穆赫蘭道,一條連線夢想與毀滅的高速通道。

穆赫蘭道/失憶大道(港)/穆荷蘭大道(臺)

車禍發生在凌晨。

黑髮女人跌入城市深處,失去了記憶,只剩一張美豔而茫然的臉。

她進入一套空屋,蜷縮在沙發一角,就像一段被刪去的記憶等待被還原。

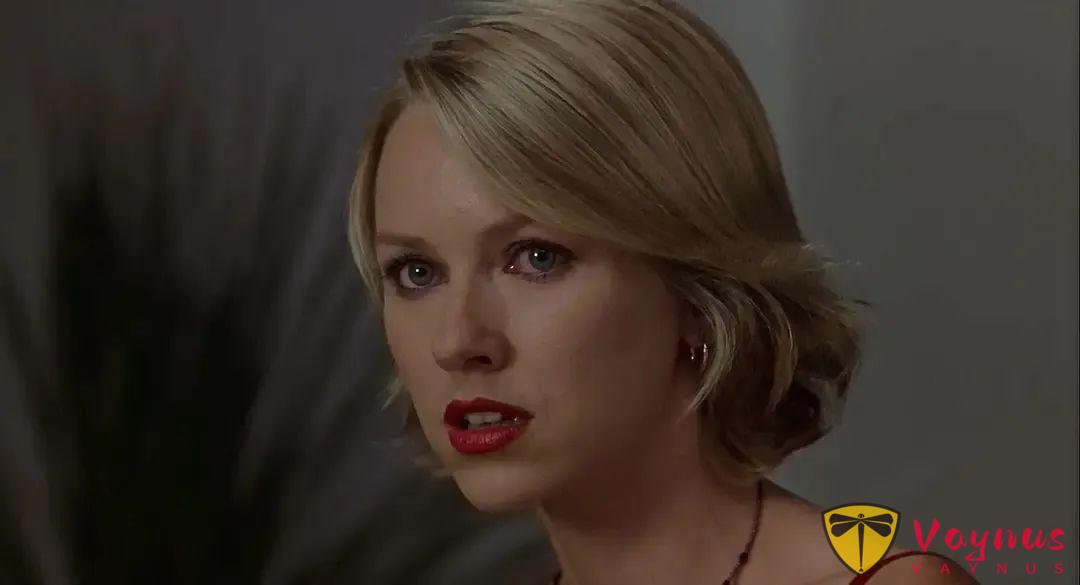

這時,金髮女孩貝蒂從機場走出,笑容乾淨,眼神明亮,像剛從童話書中走出來的新人類。

她帶著明星夢、帶著希望,住進了外婆的空房。

她敲開門,看見了沙發上的女人。

她問:"你是誰"?

那女人盯著洗髮水罐上的字,回答:"麗塔"。

這個答案像個煙霧彈,從這一刻開始,一切都變了。

電影的前半段像極了夢。

貝蒂和麗塔一起查詢線索:失憶的女人、突兀的謀殺、神秘的鑰匙、陌生的藍盒子,還有那句反覆出現的耳語。

導演用錯亂的時間線和割裂的剪輯,把我們拉入一個謎局。

她們靠近,親吻,靠在床頭的曖昧,像一場盛開的罌粟,豔麗又危險。

那夜,床單褶皺如溺死的白蛇,貝蒂在麗塔耳邊低語:"我愛你"。

可我們都知道:夢的甜,往往來自現實的苦。

貝蒂越熱烈,戴安娜就越絕望。

是的,貝蒂只是戴安娜幻想出來的另一個自己。

那個在現實中失去愛人、失去機會、失去一切的女人,選擇在夢裏給自己一次重來的機會。

她重寫身份,塗改記憶,把自己變成那個被愛的、被需要的、無所不能的救世主。

可夢終究是夢。

藍盒子被開啟,時間與空間開始逆轉。

貝蒂消失了,取而代之的是精神崩潰的戴安娜。

麗塔不再是失憶的受害者,而是成功卻冷漠的卡米拉。

她要結婚,她有了新的人生,而戴安娜只能在角落偷偷看著。

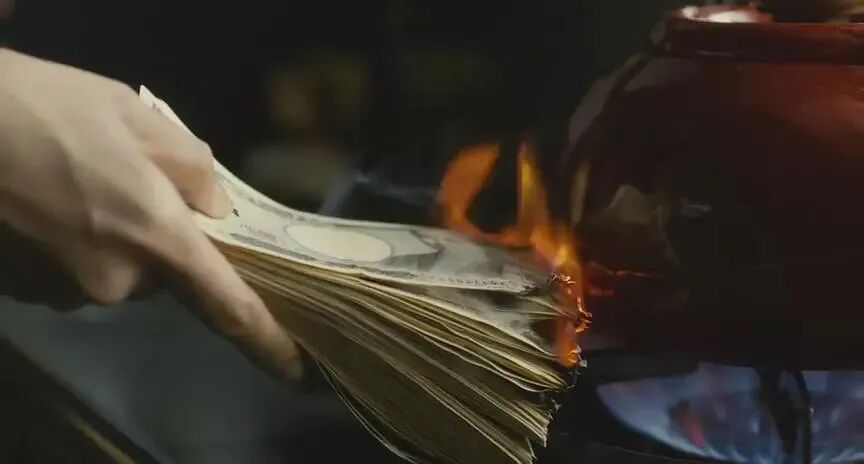

憤怒、羞恥、妒火,一層層把戴安娜包裹,她僱了殺手,卻沒能殺掉痛苦。

我們才終於明白:我們看到的所有劇情,只是戴安娜臨死前腦中最後一次幻想的"導演剪輯版"。

《穆赫蘭道》是少數能讓人用痛來記住的電影。

它講的不只是愛情破碎,也不只是夢幻泡影。

它講的是那個被理想綁架的女人,如何把自己一點點演成了廢墟。

戴安娜不是瘋子,她只是一個太普通的你我。

她曾經有夢想、有愛、有光,但她在現實裡輸了,不是輸在努力,而是輸在不能被替代。

好人輸在底線,壞人贏在麻木。

可最可怕的是:當夢裏的好人,也是你扮的。

這部電影最厲害的地方,是你看完後反而更不確定"故事到底講了什麼"。

麗塔是誰?貝蒂是誰?戴安娜是誰?

哪個是真,哪個是假?

但也許導演想說的是:身份可以偽造,情感不會說謊。

你在鏡頭裏看到的每一場混亂,背後都是一個靈魂的自我審判。

你越想看懂劇情,就越走近戴安娜的痛苦核心。

而穆赫蘭道,既是洛杉磯的山路,也是一條精神深淵的滑坡。

它看起來通往夢工廠,實際上埋葬了無數來者的骨灰。

你關上電視,黑屏上映出自己的倒影。

你也曾走在某條"穆赫蘭道"上,懷揣夢想,以為自己會成為主角。

可當故事失控,你是否也曾偷偷想過:

如果能從頭來過,我還會選這條路嗎?

而那個藍盒子,你,敢不敢開啟?

本文圖片來自網路