"我們都以為自己能熬到天亮,但沒人告訴你黎明,也可能是地獄的重啟"。

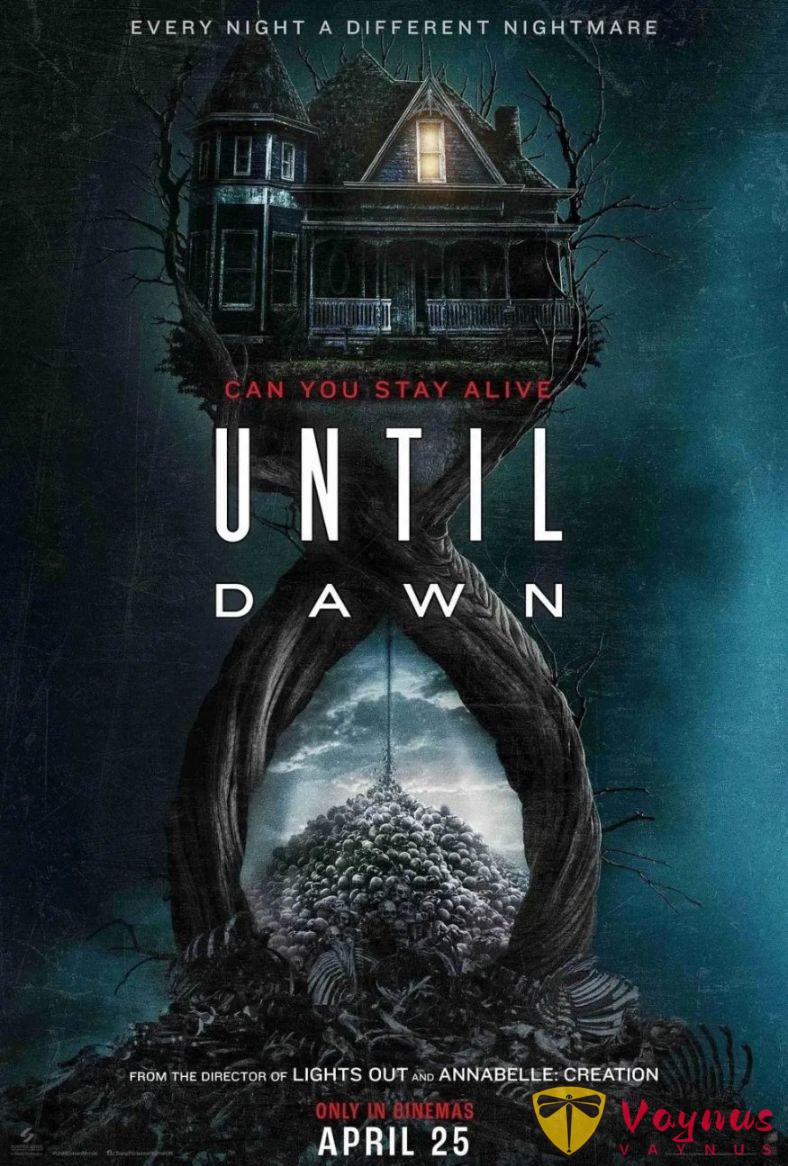

這部由大衛·F·桑德伯格執導的電影,原本被視為一部經典遊戲的影視化力作,卻在上線後引發熱議。

一邊是粉絲怒斥"名不副實",一邊是影評人稱它"重新整理了迴圈恐怖片的新下限"。

但最意想不到的是,它悄然成爲了恐怖型別片中的"隱形黑馬"。

這就是我們今天要說的電影《直到黎明/Until Dawn死亡輪迴(港)》。

別被標題《直到黎明/Until Dawn死亡輪迴(港)》騙了,它不是講"熬到天亮就沒事了"的老套劇情。

它更像一場心理版的《盜夢空間/潛行兇間(港) / 全面啟動(臺)》,在虛實之間反覆折磨人性。

你以為你在看一群人逃出鬼打牆,實際上你在看他們的心智被一點點剝落。

當記憶被清除,痛苦也會消失。

但失去痛感的人,還是人嗎?

那麼,它到底講了一個怎樣令人毛骨悚然的故事?

直到黎明/Until Dawn死亡輪迴(港)

故事開始於一年前的一個失蹤案。

女孩梅勒妮在格洛爾谷深山中神秘消失,警方搜尋無果。

如今,她的姐姐克洛弗帶著一群朋友(馬克斯、尼娜、梅根和艾布)再次踏入那片禁地。

他們本想尋找真相,卻沒想到步入的是一場逃無可逃的死亡迴圈。

每到夜晚,他們便遭遇神秘獵殺:狼人、女巫、惡靈、水鬼……

每一次死亡,在黎明後便會重啟。

而最可怕的是:每一輪開始,他們對前一輪的死亡記憶,都被徹底抹除。

於是,他們不是在逃亡,而是在一場永不停息的"人格磨碎機"中逐漸失控。

與以往恐怖片不同,《直到黎明》的驚悚來自"認知崩塌"。

你以為主角團會在一次次失敗中升級、找線索、打Boss?

錯。

導演刻意抹除他們的學習能力,強化觀眾的無力感。

克洛弗最初堅強、冷靜,企圖理性破局。

但到了第四次"重生"時,她開始情緒崩壞,質疑自我存在;

馬克斯、艾布從吊兒郎當到偏執猜忌,彷彿陷入精神囚籠;

而每一次的"新怪物",都象徵一種心理恐懼的具象化:失控的自我、失憶的過往、不可逃脫的因果。

特別值得一提的是:遊戲原作中那個頗具神秘色彩的心理醫生Dr. Hill,也在本片中登場。

他每一次"初醒"都出現在眾人身邊,說一句令人不寒而慄的話:"恐懼,不是你看到的那個影子,而是你沒意識到,它已經住在你心裏"。

《直到黎明》原作遊戲以分支劇情、蝴蝶效應著稱。

但這部電影版本,徹底砍掉了所有選擇權,僅留下"迴圈"這一核心設定。

這也引發爭議:

粉絲怒吼:這是《直到黎明》嗎?

這明明是《忌日快樂》+《林中小屋》的縫合怪!

評論也是兩極分化:爛番茄評分僅58%,IMDB打出6.1分。

卻有觀眾直言:"雖然不像遊戲,但它恐怖得太有創意了"。

其實,導演的野心不在還原,而是"轉譯"。

他用"遊戲失敗者"視角講述了一場永遠沒法通關的恐怖噩夢。

就像觀眾一次次看他們死去,卻永遠等不來一個真正的"通關彩蛋"。

比被殺更恐怖的,是你不知道自己已經死過很多次。

這不是一部傳統意義上的恐怖片,而是一場"記憶與宿命的迴圈試驗"。

它讓你看著角色一遍遍掙扎、一遍遍失敗。

然後意識到:我們每個人,或許都困在自己的"格洛爾谷"裡,周而復始。