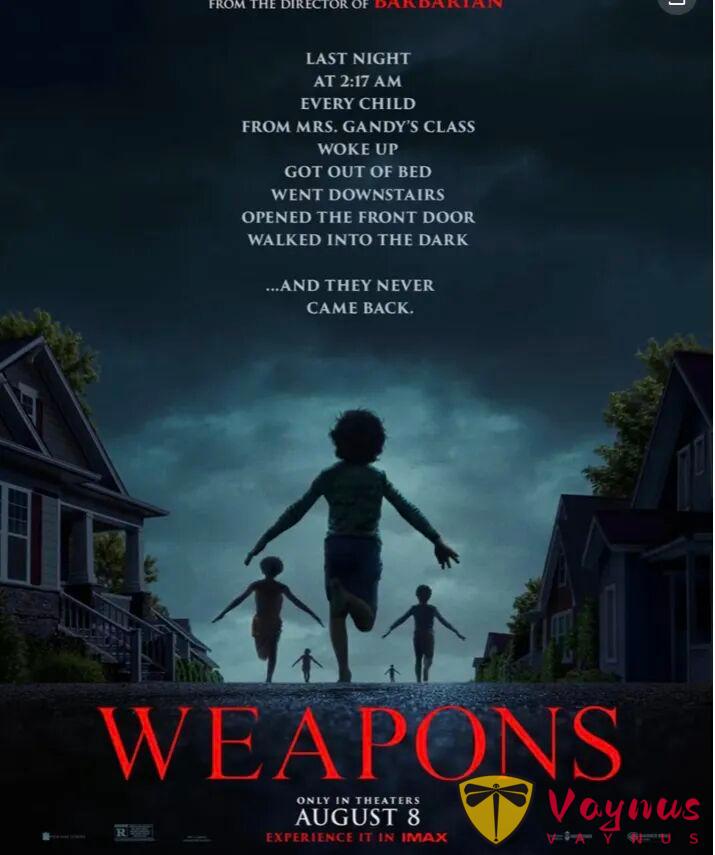

八月北美影市高手环伺,但最令人咋舌的,莫过于一部籍籍无名的恐怖片竟成功突出重围。

电影上映首周票房就突破7000万美元,口碑更是惊人:烂番茄95%。

观众走出影院时,脸色发白,却忍不住安利身边的人:因为这部片,真的太邪门了。

凶器

故事发生在虚构小镇梅布鲁克。

某个深夜,17个孩子在同一时间悄无声息地离开家,消失在黑夜中。

唯一留下来的,是一个惊恐发抖的男孩:亚历克斯。

没有破门,没有血迹,只有空荡荡的床铺。

全镇陷入恐慌,家长们歇斯底里,警方一筹莫展。从第一分钟开始,观众就被拽进了一个无法呼吸的悬念里:

他们去了哪里?

是谁带走了他们?导演札克·克瑞格没有按常规讲故事。

《凶器》表面是恐怖故事,内核却指向社会。

导演自己也曾说过,电影的灵感来自朋友的猝死,他想通过恐怖去探讨"人如何面对失去"。影片叙事风格像碎裂的玻璃,它从不同人物的角度拼凑事件发生后的全貌。失去孩子的父亲阿彻,在绝望中濒临崩溃;

美术老师贾斯汀,发现学生留下的怪异画作里,藏着某种警告;

警探试图抽丝剥茧,却一次次陷入死胡同;

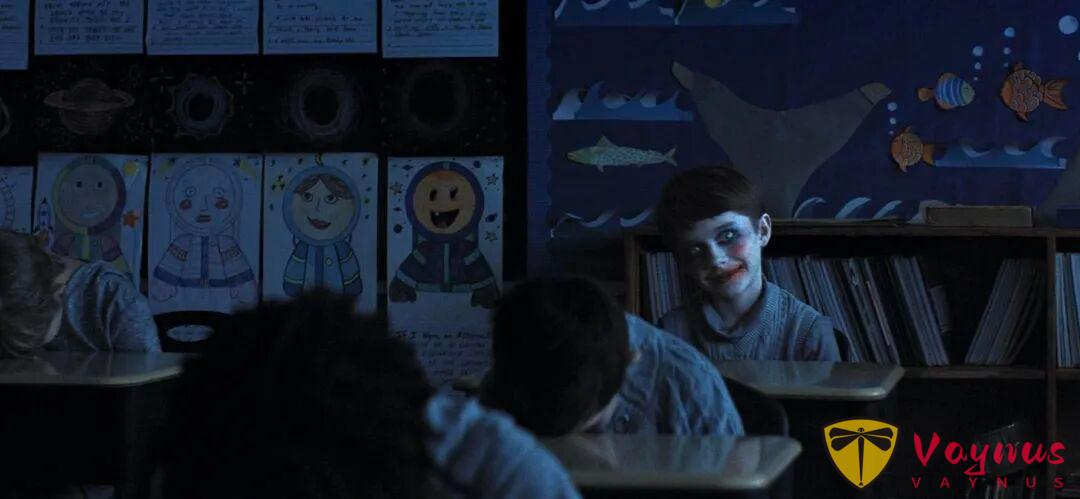

唯一的目击者亚历克斯,则反复梦见黑暗里有个女人在低语。

每个视角,都像拼图的一块,既真实又破碎,逼得观众心里越来越慌。当碎片终于拼合,观众才明白这场噩梦的源头。

罪魁祸首,竟是镇上一个几乎被遗忘的亲戚:古怪姑妈格拉迪斯。

她用古老的咒术,将17个孩子控制在地下室,用树枝和符号施行"吸取生命"的黑暗仪式。

孩子们被困,他们的眼神空洞,像失去了灵魂的傀儡。格拉迪斯不是怪物,她是人性最深处的恶意具象。

比剧情更让人难受的,是影片的视听反差。

温柔的旋律包裹着骇人的场景。孩子们的哭声,被明亮的合唱淹没;鲜血与黑暗,伴随着轻快的吉他声。

观众的感官被彻底撕裂。这才是最狠的恐怖:它并不大声尖叫,而是悄悄钻进你骨头里。

就在观众以为一切绝望时,剧情突然反转。

孩子们不再只是牺牲品。他们学会了反制格拉迪斯的魔法,把她的咒术反向利用。

地下室的黑暗仪式,最终在孩子们的齐心反抗下瓦解。

他们推翻了恐惧,成了真正的"武器"。导演用这一幕击碎了恐怖片里常见的套路:

孩子不只是受害者,他们有力量对抗黑暗。

媒体对《凶器》的评价几乎一致好评。《时代周刊》:它颠覆了恐怖片,把孩子从受害者写成复仇者。

GQ:它像谜语一样,开头如《闪灵》,结尾像《遗传厄运》,观众走出影院后还在发抖。

烂番茄影评人普遍认为:这是近十年最聪明、最残酷、最有野心的恐怖片。

《凶器》不是血浆恐怖,也不是猎奇噱头。

它是一部用恐惧解剖人心的电影。或许,这就是《凶器》最阴狠的地方。

它让你看完影片后,依然不敢关灯。

本文图片来自网络